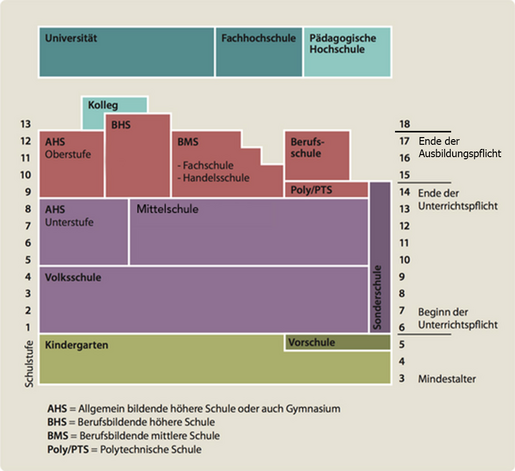

Überblick über das österreichische Schul- und Ausbildungssystem

Mit sechs Jahren erreicht man das Pflichtschulalter: Alle Kinder zwischen 6 und 15 Jahren müssen eine Schule besuchen oder auf anderem Wege unterrichtet werden. Nach der vierjährigen Volksschule können die SchülerInnen eine Mittelschule besuchen oder auf ein Gymnasium gehen. Die Mittelschule dauert wie die Unterstufe des Gymnasiums vier Jahre lang. Nach der achten Schulstufe müssen sich die Schüler:innen entscheiden, welchen weiteren Bildungs- oder Ausbildungsweg sie einschlagen wollen. Sie können zwischen verschiedenen Schultypen wählen:

- Allgemeinbildende höhere Schule (AHS), die mit Matura abschließt.

- Berufsbildende mittlere Schule (BMS), die zu einer abgeschlossenen Berufsausbildung führt.

- Berufsbildende höhere Schule (BHS), die den Grundstock für eine Berufsausbildung enthält und mit Matura abschließt.

- Eine Polytechnische Schule (Poly/PTS), die vor allem der Berufsorientierung bzw. Berufsvorbereitung dient.

In Österreich müssen alle Menschen neun Jahre unterrichtet werden. Danach kann man als weitere Ausbildung eine höhere Schule besuchen oder eine Lehre machen. In einem Unternehmen erlernt man einen Beruf und besucht während der Lehrzeit eine Berufsschule – das heißt duale Ausbildung. Aber auch für Lehrlinge ist der Weg zur Matura möglich und kann etwa durch Berufsreifeprüfungen (Lehre mit Matura) abgeschlossen werden.